監督:黒沢清

「ある日それは何気なく、こんなふうに始まったのです」

映画冒頭のミチ(麻生久美子)のモノローグ。「こんなふうに」とは、彼女の同僚田口(水橋研二)の自殺を指している。田口の家の中に、黒沢監督映画に頻出する半透明のビニールの間仕切りが確認できる。

今回見直して気になったのは、田口の家のPC机の下や、川島(加藤晴彦)の家のラグやランプシェード、ミチの家の毛布、「幽霊にあいたいですか」という文字の出るサイトに登場する黒ビニール袋を頭にかぶった男の部屋、ミチが勤める会社「サニープラント販売」の倉庫、春江(小雪)と吉崎(武田真治)の研究室、春江のマンションの廊下と部屋など、かなりの場面の小道具や床が格子模様になっていることだった。

『回路』には、格子模様・市松模様・チェス盤のような模様が頻出する。

その他では、フロッピーディスクに入っていた田口の写真の中に映る消灯したPCモニターに、田口の後ろ姿が合わせ鏡のように映り込んでいることや、黒ビニール袋を頭にかぶった男の部屋の壁に書かれた鏡文字の「助けて」。図書館で出口が分からなくなる川島の描写と、図書館の本棚やデスクライトの奥行を持たせた無限回廊のような並びのショット。春江の部屋の布で覆われた鏡台などに見られる、隠された鏡の存在を仄めかすいくつかの描写も気になった。

そこでまず思いついたのが、格子模様に映画の場面空間を落とし込んで、その空間のどこかに見えない(映っていない)鏡を設置してみたら、『回路』に数ある不可解なショットのどれかを説明できるのではないか、ということだった。

結果としては、いくつか上手くいったので紹介しておく。

まずは、「幽霊にあいたいですか」という文字の出るサイトに登場する、黒ビニール袋を頭にかぶった男の映像から。

男の背面の壁に書かれた「助けて」という鏡文字も妙だが、他にも、この男は映像の中でおかしな動きを見せる。それは川島がこの映像を見る場面で確認できる。PCモニター越しにこちらへ迫ってくる男は、やがてモニターの右側へフレームアウトする。その直後、男はモニターの左側からフレームインするのだ。黒いビニール袋をかぶる男が、この映像内に二人いればできないことはない。編集でも可能だろう。

ただそのような仕掛けがあるのだとすると、鏡文字はまったくの別現象として考えなくてはならなくなる。男のこのおかしな動きと鏡文字には何か関係があるはず、全てが説明できるカラクリがあるはずだと、あれこれ検索してみたら、「ペッパーズ・ゴースト」がヒットした。

wikiの説明も画像もとても分かりやすいので、簡単なカラクリをまずは確認して欲しい。

ペッパーズ・ゴースト - Wikipedia

照明によって空間に明暗を作り出し、板ガラスにハーフミラー効果を生じさせる事で可能になる視覚トリックである。

「ペッパーズ・ゴースト」にあてはめた黒ビニール袋をかぶった男の映像図

この装置を用いれば、壁の鏡文字と男のおかしな動きの説明がまとめてつく。

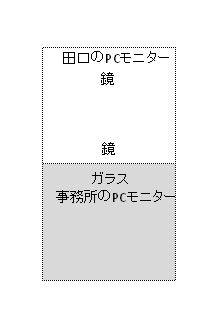

その他では、フロッピーディスクに収められていた田口の写真も説明できるだろう。

その写真を見た順子(有坂来瞳)は、思わず「どうなってんのこれ」と呟く。

PC机の前に立つ田口の右下の消灯したモニターに、おなじくPC机の前に立つ田口の姿が映っている。消灯したモニターが鏡のように外界を映し込むのは見慣れた現象だが、この写真のような映り方をするには、この写真を写したと思われるカメラとほぼ同位置に大きな鏡が無くてはならない。ちょうど位置的には、半透明のビニールの間仕切りがあったあたりだろう。そして、モニターに映り込む映像に、撮影者や撮影機器の映り込みは確認できない。

だとすると、例えばあの半透明のビニールの間仕切りがハーフミラー(マジックミラー)ならどうだろうか、と思う。あの半透明のビニールがハーフミラーで、田口のいる側が鏡面なら、あの写真を撮った者(もしくは撮影機器)は田口のいる空間よりずっと暗い反対側にいて(あって)、ガラス面越しに内側(田口側)を撮っている。そもそもそんな大きなハーフミラーがあの部屋の中にあると想定するのはおかしいのだが、そのように考えないと説明がつかない写真であることは確かだ。

合わせ鏡の略図(田口の部屋)

鏡というよりはハーフミラー、またはガラスによるハーフミラー効果が、『回路』に数ある不可解なショットの裏には隠されている。

「こんな感じでそれは世界中に広まった」という吉崎の台詞があるが、その時、画面に映っているのは崩れた壁の破片にくっついた何のケーブルもつながっていないLANコンセントだ。田口の家を訪れた矢部は、何かはわからないが何かを探していて、その過程でつながっていないLANケーブルを発見する。PCモニターに映る自分自身を見た春江が、それを映す何かに近づいていく場面を見ても気づいたと思うが、そこには何もない。ただ虚空があるだけだった。

これらの描写から考えられるのは、そもそもインターネットは、つながっていないかもしれないということだ。或いは、物理的にインターネットがつながっているかいないかは、この映画の中に見られる様々な不可思議な現象とは関係がないのかもしれない。

そうなると、モニターに映る映像はどうやって見えているのだろうか。

黒ビニール袋を頭にかぶった男の「ペッパーズ・ゴースト」図や、合わせ鏡の略図(田口の部屋)を眺めていて思うが、四角い枠とガラスと光の明暗があれば、どうも『回路』の世界のモニターは映像を映し出すようだ。

インターネットといって、彼らが何をしているかというと、何かを見ているのである。

モニターの枠は眼差しを媒介し、モニター画面のハーフミラー効果によって生じる眼差しの方向性がインターネットでいうところの回線なのかもしれない。いうなれば眼差す装置のようなものとして、この映画ではインターネットが扱われている。このことは、登場人物が見る映像に音がついていないことからも伺えるだろう。あの箱(モニター)は、眼差しを媒介する光学器械なのかもしれない。

四角い枠とガラスと光の明暗によって、不可解な画像や映像が映し出されるわけだが、物語が進行すると、その影響はモニターの外にまで及んでいくように思われる。ただその時注意したいのが、ハーフミラー効果を引き起こす光の明暗が、場面の明暗と単純に合致しないということである。

なぜなら、目に見える明暗がひっくり返ってしまったかのような場面があるからだ。

それは、様子のおかしくなった順子を家で休ませ、ミチがコンビニに買い物に行く場面で確認できる。ハーフミラー(マジックミラー)で検索すると、身近なハーフミラーの使用例としてよく紹介されるのがコンビニの店内とバックヤードを隔てる扉の窓だ。通常、ハーフミラー越しに暗いバックヤードから明るい店内を見ると、窓はガラスのようになって店内の様子が薄暗く確認できるのだが、この場面では、カウンターの奥に不自然なほど大きな枠付きの窓があり、そこに明るい店内から見えるはずのないバックヤードの中に佇む店員の姿が薄暗く見えている。あれは誇張されたハーフミラーであり、明暗の入れ替わりを表す場面だろう。いよいよ街は暗くなり、今まで見えなかったはずの向こう側が見えてしまう。見えなかったものが見え始め、見る者と見られる者の関係の転倒が身近に(コンビニ)迫っていることが決定的になった場面である。

四角い枠とガラスと光の明暗があれば、どうも『回路』の世界のモニターは映像を映し出すようだとつい先ほど書いたが、四角い枠とガラスと光の明暗は、どこにあっても方向づけられた視線の媒体として機能するようだ。

なぜ、このような事態が引き起こされたのだろうか。

あくまで仮定としながら、吉崎が語るそもそもの事の起こり。

その語りの場面には、作業員(哀川翔)が登場する。作業員は、「何かテープないですか」と、同僚が持っていたテープを借りて部屋の窓やドアを塞ぎ、「あかずの間」を作っている。窓やドアをテープで塞がれて真っ暗になったはずの「あかずの間」に、なぜか光が射し、幽霊のようなものが現れる。その後「あかずの間」は取り壊されてしまう。

そして唐突に、それまでこの場面のどこにも出てきていない、崩れた壁の破片にくっついた何のケーブルもつながっていないLANコンセントが映り、そこに吉崎の台詞、「こんな感じでそれは世界中に広まった」が重なる。

これは、いつかわからないどこかで起こったことなのだろうか。回想のような、イメージのような抽象的な場面は、漠然としていて正直よく分からないわけだが、一番分からないのは、作業員が塞ぎきった「あかずの間」に光が射すことである。あの光は自然現象というより、ほとんど形而上的な光のように描かれている。

ただ、吉崎が語るそもそもの事の起こりが、あのように漠然としていて、形而上的な光りが射す訳については大体見当がついている。この場面は、実際にあったことであり、そういうものだと今日に伝えられているものを描写しているのだ。

この、実際にあったそういうものとは、ほとんど自然現象のような、光学器械の起源とされる「カメラ・オブスクラ」(ラテン語で「暗い部屋」の意味)である。それは、「壁や窓の小孔(ピンホール)を通して、外部の像が反対側の白い壁や幕に上下逆に映し出される仕掛け」(中川邦明著『映像の起源』1997 美術出版社)であり、その現象を初めて捉えたのは、哲学者のアリストテレス(BC384?322)だとこの本には書かれている。

「眼差しを媒介する光学器械」のそもそもの始まりを調べると、吉崎でなくとも大概の人がカメラ・オブスクラに行き着くだろう。「真っ暗になったはずの「あかずの間」に、なぜか光が射し、幽霊のようなものが現れる」現象は、人間がこの現象を発見する以前から、いつからか始まっていたことであり、気づいたらそうなっていたとしかいいようがない。だから、理由なく暗闇は作られ、なぜかわからないけどそこに光りが射し、幽霊のような像が現れる。そしてこの現象は、いつの時代のどこにでも遍在する、ほとんど自然現象である。だから、いつのどこかもわからない漠然とした回想のような、イメージのような描写で、それは描かれる他ない。

そしてこの「暗い部屋」が、私には格子模様の黒い四角に思えて仕方がない。

格子模様の黒い四角であるカメラ・オブスクラという「暗い部屋」があるのなら、白い四角に相当する「明るい部屋」と呼ばれる光学器械があったりしないのだろうかと、ふと思って調べてみたら、あった。

カメラ・ルシダと呼ばれる光学器械だ。

カメラ・ルシダ - Wikipedia

カメラ・オブスクラと対称的な関係を持つかのような名前だが、カメラ・ルシダは手元に像を投影し、かなり正確なトレースを可能にする絵画用の補助器具であり、共通するのは像を投影する機能だけである。目の前のものを手元に投影するために、この器械にはマジックミラー(ハーフミラー)や鏡やプリズムなどが組み込まれていて、サイズは違うが仕組みとしては、「ペッパーズ・ゴースト」に近い。

そもそもの事の起こりの原因は、「あかずの間」を作ることでも、その中に幽霊のような像が現れることでもない。この原初の「あかずの間」(カメラ・オブスクラ「暗い部屋」)が壊されたことがきっかけとなり、『回路』に映し出される夥しい数の四角い枠とガラス(が持つ光の明暗によるハーフミラー効果)がカメラ・ルシダの機能を果たし、ミチの家で見たニュースのように、ガラスのボトルに入れられたメッセージが水を媒介し、十年という時間と空間を経て遠くに届くように、「眼差しを媒介する光学器械」(インターネット)は動作し、「それ」らは外部に現れ出す。

原初の「あかずの間」が壊され、回路は開かれた。通常、回路とは閉じていることで作動するものだが、この回路は開くことによって作動する。

映画終盤、川島は人家の軒先に置かれたTVを見ている。TVは人物のスナップ写真を映していて、写真とともに都道府県名と名前が読み上げられている。写真が切り替わるとまた、新たな都道府県名と名前が読み上げられる。TVはそれを繰り返している。写真は複数人を写したものでも一人を写したものでも、そこに映る一人の人物の顔に四角い黒縁がつけられている。そしてこの、写真に写る顔を囲む黒縁は遺影の額縁を想起させる。黒い枠で囲われた者は、なぜかもう死んでいると思う。

死はこの世界にあるものなのに、私たちは世界の中に死そのものを見つけることができない。死があるから死体があり、死があるから葬式があり、死があるから写真に写る人の顔が黒い枠で囲われているのを見てその人を死んでいると思うわけではなく、死体や葬式や写真に写る人の顔が黒い枠で囲われているのを見て、死があることが分かるのだ。

この世界に確実にある死は、そのものとして知覚されることなく、常に間接的に知覚される。そしてもし、死者が存在する世界が死の向こうにあるとしたら、その世界は死を経た世界であり、死は過去に起こった事象として死者に記憶されているだろう。

だから、「あかずの間」に現れた「死は永遠の孤独、だった」と、過去形で死を語る者は、過去形で死を語るが故に死者なのだ。

死者の世界にもはや死は存在しないことから、生者が間接的に知覚する死という境界は、死者にとっては知覚できない透明な境界だろう。だからもし死者がいるとするならば、それはこの世界で、死の記憶を持ち、生者が間接的にしか知覚することのできない死という境界の内に存在しているということになる。あの世という別世界ではなく、この世の中の境界の中に存在しているのである。(TVの枠の中の黒枠や、オープニングタイトルの「回路」の文字の回の字の内枠が赤くなっていたことを思い出して欲しい)

この死の境界の、片方からは間接的に知覚され、片方からは知覚されないという特性は、ハーフミラーの特性に似ている。水面でもいい。基本的には、ハーフミラーを挟んだあちらとこちらの明暗が変わることによって、鏡になったり、ガラスになって向こう側が見えたりするものだが、死の境界は、生者が間接的にしか死を知覚することができないことから、生者が明るい側であることが光の明暗に関わらず固定されている。そして死者は暗いところで、知覚できない境界(ガラス)越しに、こちらを見ているのである。

この死者の佇まいは、まるでカメラ・オブスクラの内部で外部の像を見る観察者の佇まいのようだ。もし、死者が存在するならば、知覚されることなく外部を見つめる観察者として、それは存在するのだろう。

この死者を囲むハーフミラーという回路が開かれることで、それまで間接的に知覚されていた「死」が「死者」にとってかわる。死の内部に光が当たりガラス面が鏡面になることで、死ではなく、死者が間接的に知覚されるようになっていくのだ。

あの動く黒い人影がそうだ。

動く黒い人影のようなものは、一見すると、スクリーンや壁などに照射される光を遮る人の影のようだが、よく見ると肌の色が暗く見えているので影ではない。例えば、夜走る電車内から見る窓ガラスや、外から見た車の窓ガラスといった反射率の低いガラスに映る、黒っぽい鏡像が見た目としては近いものに思える。ガラスの奥が暗い時に起こるハーフミラー効果によって、ガラス面に映し出される黒い人の像の、像だけが窓から抜き出てきて歩き回っているようである。

世界にあった死の鏡は、今や死者を映し出す鏡となって図書館やゲームセンターに、その像を映し出す。彼らは「暗い部屋」にいて、その鏡像は暗く影のように見えている。川島は、死者を映し出す鏡の面に迷い出口を見失い、鏡面の冷たさに震えている。ゲームセンターでは、開かれた「あかずの間」が画面の奥に映っている。すぐそこに、いたるところにあった死のように、それはすぐそこに、いたるところに出現するのである。

そして、この死者を映し出す鏡に取り囲まれたのが春江だ。

「幽霊にあいたいですか」サイトを見ていた春江は、黒ビニール袋をかぶった男のピストル自殺を目撃する。モニターは、男のピストル自殺後に一旦消灯し、再び点灯すると、背後から春江を撮っていると思われる映像を映し出す。春江は恐る恐る背後の部屋へ入りライトを点ける。確かにこの部屋から撮っていると思われる映像がなおもモニターには映り続けているが、部屋の中に撮影機器や撮影者の姿はない。ただ、春江だけは何かを見つめていて、恍惚の表情で虚空へ向かって進んで行く。そして彼女は、「私、ひとりじゃない」と呟き、誰かを抱擁するような身振りをみせる。

まず、モニターと背後からの撮影に挟まれた春江は、合わせ鏡の中に立っていた田口とよく似た状況にある。また、春江の「私、ひとりじゃない」という呟きにより、そこにあるのは撮影機器ではなく、誰かであり、その誰かの視線が映像となってモニターに映っていることが分かる。

気になるのは、春江を見つめるこの誰かの視線だと思われるショットに入るノイズである。このノイズが『回路』に登場するのは、この場面が始めてではない。映画冒頭、ミチが田口の家へ向かう場面に挿入される、田口の家のPC机を捉えたショットにも同様のノイズが入っている。これを春江の場面と同質のものとするなら、冒頭のノイズ入りのショットも誰かの視線だろう。

このような、カメラと誰かの視線が一致したショットは、視点ショットやPOV、主観ショットと呼ばれる手法で、『回路』でも他にミチの視点ショットが何度か出てくるが、そこにノイズは入っていない。また、「あかずの間」に入った矢部や川島が、その中に現れた死者と見つめ合う時にショットが切り返されて死者の視点ショットになるが、そこにもノイズが入っていないことから、春江が見た誰かは「あかずの間」に現れた死者でもないだろう。これらのことと、合わせ鏡の中にいる春江の状況をふまえると、ノイズの入る視点ショットは、鏡に映った鏡像の視点ショットということになる。見えないハーフミラーの、見えない鏡面に映る、見えない鏡像の視点ショットというわけである。

春江はそこに自身の鏡像を見ている。そして、その鏡像も春江を見ている。そうなると、この場面の春江の呟き「私、ひとりじゃない」は、言葉通り彼女がもう一人いることを示唆している。

春江を取り囲んだ死者を映し出す鏡とは、彼女が映るモニターのガラス面であり鏡面に他ならない。ガラス面には春江に見つめられる春江が映り、鏡面には春江を見つめる春江が映し出されている。この奇妙に空間が圧縮した合わせ鏡の中に彼女は閉じ込められたのだ。

「幽霊は人を殺さない。そしたらただ幽霊が増えるだけ、そうでしょう?彼らは逆に人を永遠に生かそうとする。ひっそりと孤独の中に閉じ込めて」

水面に映し出された自身の姿に惹かれたナルキッソスのように、春江は鏡に映る自身の姿に腕を伸ばす。

「かの英国女王エリザベス一世(一五三三-一六〇三)の最晩年のことだが、鏡をめぐって奇妙に矛盾する噂が二つ伝わっている。一つはこの老女王が、廊下や広間の、彼女の目に映る鏡という鏡をとりはずさせたり、あるいは覆いをさせたということ。もう一つは、彼女の私室の奥の浴室を、四面の壁と天井とそして床までも、鏡で張らせたということである。」(川崎寿彦著『鏡の中のマニエリスム』1978 研究者出版)

著者の川崎はその理由をいくつか推測しているが、その中でも、「なにしろ彼女が造らせたのは、一面ではなく全面が鏡の浴室だったという。だとすればそれらの鏡は、老いたる女王の肉体を中心に、無限級数的な鏡像を交錯させたに違いない。そのような手段で達成されるのは、一つには、自己の模造の無限の増殖による自己同一性の極限的主張であったろうが、もう一つには、その無限の拡散による自己消尽であったのであるまいか。」という推察は、この場面と照らし合わせるととても興味深い。

「俺がいるよ」と言って寄り添った川島という他人を拒絶した春江にとって、孤独を埋める存在とは、もうひとりの自分なのだろうか。孤独を埋めるために自己増殖を繰り返し、やがて彼女は自己消尽の結果として、ナルキッソスのように自殺してしまったのだろうか。

鏡像の中の自分と見つめ合うことは、「視線を媒介する光学器械」により発生する視線の行き止まりを意味しているかのようだ。この先どこへも視線は向かわないだろう。

上記の春江の場面で見られたようなノイズの入る視点ショットは、この後、川島が「あかずの間」に入る場面にも出てくる。死者と見つめ合う川島の視点にノイズが入っている。

だとすると、「あかずの間」に入り、死者に見つめられた者は鏡像になるのだろうか。ちなみに、矢部が「あかずの間」に入り、死者と見つめ合う時の矢部の視点ショットにこのノイズは入っていない。

ただ「あかずの間」に入った者がどうなるかというと、矢部も順子も川島も死者に見つめられているのである。目と目が合ったと思われるその時、それまでぼんやりとしていた死者の姿が、実態であるといわんばかりにクリアに現れる。そして川島が死者を映す鏡の鏡面に迷い込んだ時のように、矢部も順子も寒さを訴えている。

微妙に三者の整合性がとれないが、三者に見られる共通点から、とりあえず彼らは死者の鏡像になったとしよう。それは、死の境界に映る像という実態を無くした存在であり、死んだ者でも生きている者でもなく、死んでいる者となる。まさに死の中(生者と死者を隔てる死の境界の中)に存在し、死に続けている者である。

(2021.6.14追記 記事をUPしてすぐ、矢部・順子・川島が死者と見つめあった時のノイズ表現の違いについて解明していたのだが、ものぐさなため追記が遅れた。

このノイズは鏡に映った者(鏡像)の視点ショットの際に画面に干渉するものとして表れるのだが、川島が死者と見つめあう際に死者の視点ショットのようなショットにも表れている。これは、死者の網膜に映った川島自身(の鏡像)の視点ショットであり、ここで川島は春江と同じく鏡(網膜)に映る自分自身と見つめあっているのである。川島と向き合った直後の死者の瞳が、驚くほど鮮明に映し出されるのは網膜とはまるで鏡のようなものだということを示している。直接の描写はないが、矢部と順子も死者と見つめあっていることから、おそらく同じ状況に陥ったと思われる。)

この永遠の死が、やがて人の形をした黒いシミとなっていく様は、広島への原爆投下により現れた「死の人影」を想い起こさせる。死という停止により、順子が言うように彼らは、「ずっとこのまんま」になる。原爆の一瞬の光は引き延ばされ、永遠の日々の光となり、「ずっとこのまんま」な彼らを残して降り注ぎ、やがて彼らは人の形をした黒いシミになっていく。

(広島平和メディアセンターのHP(http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=25762)によると、「死の人影」の影の部分は、付着物によって黒くなっていることが奈良国立文化財研究所埋蔵文化財センターの調査で分かったそうだ。また同HPの「死の人影」解説ページでは、1967年に強化ガラスで薄くなる影をカバーしたとの保存の記録も読むことができる。これらのことから、人の形をした黒いシミの多様な描写の一端がうかがえる。)

人の形をした黒いシミとなった彼らは、死んでいない。死に続けている。死体となったはずの、田口や飛び降り自殺をした女や春江の黒いシミは、その死の場所に取り残されている。黒いシミから発せられる「助けて」という声は、まだ死んではおらず、死の境界で死に続けている者の声なのである。

黒い四角と白い四角の格子模様は、閉ざされた死の境界が開くことで、回路の内側という、本来ならば虚ろな、便宜的に現れたただの空間、死という境界によって生じたそのような空間を、どこまでも媒介するシステムを表している。

回路が開かれ作動した「視線を媒介する光学器械」(インターネット)により構築されたシステムは、やがて見る者を見られる者へと変えていく。それは死の境界、永遠の孤独に取り囲まれることに他ならない。

『回路』を見直して気づいたことは他にもある。先にも少し触れたが、この映画にはミチの視点ショットが多い。彼女は見る者として、最後まで先を見つめ続けている。私たちは彼女とともに赤いテープを扉に貼る女や、目の前で起きる飛び降り自殺、燃え上がり落ちてくる飛行機を目撃し、彼女の視線に視線を重ね、先へ先へと進んで行く。

春江の家の窓から廃工場を見つめ、そこに春江がいるかもしれないと言うミチの視線に従って進む物語に、私たちは連れられて行く。

最後まで見る者だったミチのモノローグ「今、最後の友達と一緒にいます。私は幸せでした」の、最後の友達とは、ずっと彼女の視線とともにあった私たちのことだろう。同じものをともに見たことが、自己消尽を免れた唯一の手段だったと私たちに伝えているのだろう。だからあのモノローグは、彼女からの伝言なのだと私は思っている。

そして私たちの視点は、遥か上空から彼女を乗せた船を見下ろす。そこに広がるのは画面いっぱいの水面であり鏡面でもある。やがて水面が遠ざかるように、画面の内側に黒い枠が現れ、水面が反射する光はみるみる収斂していき、プツリと消失する。そして訪れる一瞬の闇の中で、私たちは「あかずの間」の中にいたことに気づくだろう。私たちは外へ出るために回路を開く。同じものをともに見るために。

『回路』の劇伴が好きです。もの悲しいというかうら寂しいというか、いいですよね。

私の出来る限りで細かく見たつもりですが、黒沢監督の映画は、細かく見ても見なくても印象は変わらないです。伝達能力が高いんでしょうね。表現力なんですかね。よく分からないけど何か分かるという。

『回路』を見直してすぐに、水田恭平「暗い部屋をさまようファントム」(2006)http://www.lib.kobe-u.ac.jp/repository/00517642.pdfを読んで、『回路』の映画評はもうこれでいいじゃないか、と思ったのですが、その間を埋めるものを書かないといけないなと思って書きました。そもそも『回路』について書かれたものではないですし。

竹森修「『ジーキル博士とハイド氏』解釈」(1975)https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/bitstream/2433/135083/1/ebk00033_056.pdfも読みました。途中呪文みたいになっていく難解な論文でしたが、カンで読みました。この後『ドッペルゲンガー』を書くことになったら引き続きお世話になりそうな論文です。文中でも触れましたが、川崎寿彦著『鏡の中のマニエリスム』(1978 研究者出版)にもお世話になりました。映画の中の鏡の多用に混乱を極めていたのですが、この本を読んで、混乱するのも致し方ないという諦念の境地に達することができました。面白い本です。

何というか、今回書いていてつくづく思ったのですが、第一線の映画監督の教養についていくのは本当に大変です。