この記事は、『エクソシスト/ディレクターズ・カット版』を見て書きました。

監督:ウィリアム・フリードキン

この映画には因果が描かれない。

物語は、偶然の一致で繋がっている。

超自然的な偶然の一致の数々を知るのは、登場人物の誰でもなく、鑑賞者である。

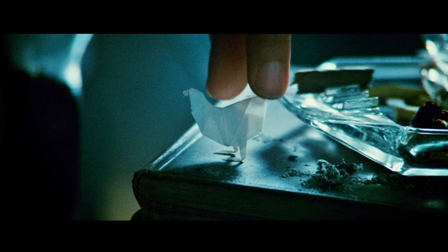

イラク北部でメリン神父が見つけた聖父子像のコインと同じものを神父のデミアンが夢に見ること。そのコインをデミアンがペンダントトップにして身につけていたこと。

録音されたリーガンの言葉が逆再生され、聞こえてくる「メリン」の言葉が、冒頭に登場した老神父の名前であることを、デミアンが気づくはずはない。

メリンと鑑賞者しか知らない彫像が、リーガンの部屋に現れた時、いったいあれをデミアンは何だと思ったのだろうか。

リーガンとデミアンが一瞬幻視する内なる邪悪な形相の顔は、台所を歩くクリスを捉えたショットの中に不意に現れる。あの邪悪な形相の顔は、リーガンとデミアンの内側に宿る何かの表象ではないのか。鑑賞者の見つめるスクリーンの中に不意に映り込む時、それはどこに宿る何の投影として現れているのか。そしてリーガン、デミアンとその幻視がつながることはまた、鑑賞者にしか知らされない。

鑑賞者だけが知る、超自然的な偶然の一致の数々は、リーガンと対峙したデミアンが知覚する偶然の一致と同じものであるかのように描かれてはいないだろうか。

デミアンは、リーガンがデミアンの母の死を知っていることや、地下鉄で出会った老人の言葉「年とった信者を助けろ、神父」をリーガンもまた言うことに意味を見出し、大司教に悪魔祓いの儀式を行う許可を求める。

この映画の偶然の一致は、一本の映画として繋げられることにより立ち現れ、そこに偶然の一致以上の説明はない。

それはまるで、「虫の知らせ」や「予知」といった、共時性(シンクロニシティ)と呼ばれる超心理学的な現象として描かれている。それを体験した当事者が、因果的なつながりのない事象に意味を見出すように、この映画を観た者が、そこに意味を見出すよう意図的に映画が構築されている。

共時性現象という超心理学的構造によって、この映画は語られているのである。

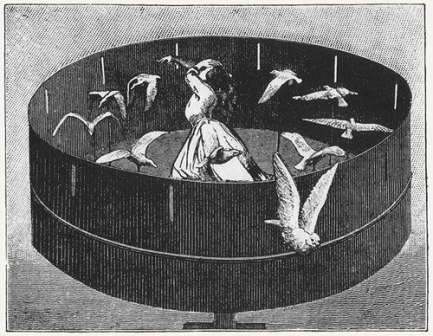

C.G. ユングが提唱した共時性、別名「非因果的関連の原理」には、直線的な因果性はなく「相対的な同時性」があるとユングは主張している。時間や空間の隔たりが消失し、それらが同時に起こっていると知覚されるものだという。

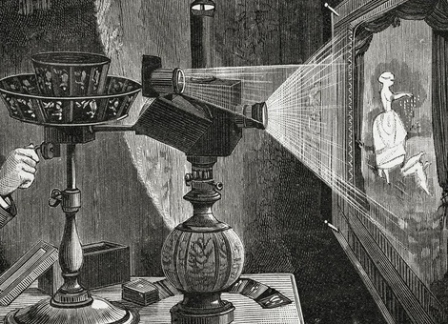

イラク北部の出来事とジョージタウンの出来事がひとつの映画としてつなげられることにより、鑑賞者は「相対的な同時性」を知覚し、そこに現れる共通するモチーフに超自然的な偶然の一致を感じ取る。

これは、そもそも映画に備わる特性の一つだろう。

この特性を生かした場面は、これまで見てきた映画にも数多くあったが、『エクソシスト』は鑑賞者に神秘的知覚を覚えさせるために、約2時間ある映画全編を共時性現象として描いている。

では、『エクソシスト』という共時性現象に意味を見出すとしたら、どのような解釈が可能だろうか。

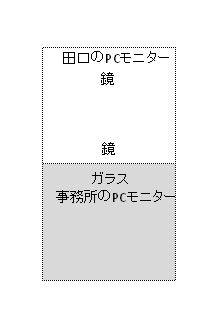

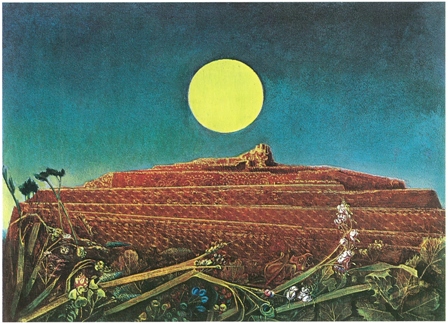

イラク北部でメリン神父は発掘調査を行っている。見つかった遺跡の中にあった、他とは製造年代の異なる聖父子像のコインは、キリスト教が古代神話に触れた痕跡や養父、または在宅する父の存在を暗示している。発掘作業の現地事務局らしき事務所に掲げられていた振子時計が止まった場面以降のメリンの行動は曖昧で、彼は身体の具合が良くないように見えるし、イラクで異国人として彷徨っているようにも見える。イラクの場面のラストは、古代神話に登場する怪物のような彫像を前に、戦う犬の獰猛さや監視する原住民の不穏さが強調されており、メリンと彫像の対峙に不吉な予感が伴う。

ジョージタウンでは大学構内で映画の撮影が行なわれている。女優のクリスと監督のバーグとの軽妙な掛け合いを楽しむ聴衆を映したショットの中央に、笑うデミアン神父の姿が見える。この後、撮影現場を背に歩き去るデミアンの姿が映り、撮影現場から徒歩で家路につくクリスが教会の前庭で神父仲間と話しをするデミアンの姿に目を止め、デミアンは物語に因縁づけられる。まるでクリスの深刻な眼差しがデミアンをこの映画に深く関わらせでもしたかのように、この後、デミアンの身に起こる出来事はマクニール母娘の出来事と平行して語られていく。

リーガンはまもなく12歳の誕生日を迎えようとしていた。母親と噂が報じられている映画監督のバーグを誕生日に呼ばないのかと訊ねるリーガンに、パパを愛しているとクリスは答える。誕生日当日、娘に電話一本寄越さない夫への不満を電話越しにぶちまけるクリスの罵詈雑言をリーガンは離れた部屋でじっと聞いている。このような場面からは母親の恋愛に娘が不安を抱いていることや、母親の本音と建前に娘が気づいていることがうかがえる。

リーガンの部屋の真上にある屋根裏部屋あたりから聞こえる原因不明の物音はいっこうに止まず、リーガンもベッドが揺れて眠れないと不満を漏らし始める。この時点でリーガンに奇行は見られないが、クリスはリーガンを病院に連れて行く。大人しく検査を受けるリーガンを捉えたショットが邪悪な形相の顔のショットに一瞬だけ切り替わる。その後、リーガンの様子にイラだったり虚ろになったりする変化が見え始める。

病院の検査を受けるまでリーガンに奇行は見られなかった。病院に連れて行ったことで彼女の奇行は始まり出している。この後、病院の検査は大掛かりになっていきリーガンの身体的苦痛は増していく。そして、そのことと比例するかのように彼女の奇行は常軌を逸していく。

リーガンの精神は後回しにされ身体的苦痛だけが増していくことと、リーガンの部屋を訪れたクリスが開いている窓を閉める描写が二度出てくることとは何か関係があるかもしれない。

二度ともリーガンは眠っている。この、眠るリーガンを無意識の状態にあると捉えると、そこで開いている窓は無意識の開放を表しているようである。そして、常に窓を閉ざすクリスの描写は、身体検査を繰り返しリーガンの精神を蔑ろにするクリスの振る舞いと重なる。検査を受けさせることも窓を閉めることも、どちらも子を心配する親の振る舞いだが、窓を閉ざすように外から隠され見えなくなっていくものが存在している。

また、これらの描写とオープニングのイラク北部の発掘場面は対応している。

地中に埋もれ外から見えないものは無意識に埋もれているものであり、それを掘り起こす行為は、それを顕現させることの暗喩のようである。

リーガンの奇行は見えない存在の顕現と関係するかのように、人々の集まる一階の部屋へ下りて行って失禁したり、同じく一階に集う人々の元にブリッジの体勢で階段を下りて行って吐血をするなど、人に見せる事が目的の一つとしてあるように思われる。

そして、殆どの奇行は死や性といった現代のタブーに抵触している。夢遊病のような状態で、予言を思わせる「お前は宇宙で死ぬ」といった発言をすることや、デミアンの苦悩の暴露、メリン神父が見た彫像を部屋に出現させることなどから、リーガンの奇行には彼女自身の苦悩の表出というよりも、接触した他者の苦悩や不安の顕現が見て取れる。謂わばシャーマニスティックな行為としてリーガンの奇行は描かれている。

デミアンはメリンにリーガンの状態を説明しようと「リーガンに憑いた霊の事をご説明します。わたしの観察では3つです」と話し始めるが、メリンは「1つだ」と返し、デミアンの言葉は遮られる。デミアンは精神科医の観点から考え得る思春期の少女に見られる一般的な症状や、リーガンの置かれた環境の不安定さからくる症状、もしくは神父として悪魔的なものの存在について言及しようとしていたのかもしれない。だがこの場合、メリンの言うように原因は「1つ」である。

それはメリンがイランで発掘し、対峙したものと同じ、無意識下にある混沌である。

この無意識下の混沌と対応するのが神話的彫像であることから、ここで扱われている無意識には、ユングの提唱した「集合的無意識」が含まれていると考えられる。それはフロイトの提唱した「個人的無意識」のより下層に存在するとされ、個人的な心の領域を超えて、人類とその歴史に対応する数々の神話研究から導かれた元型により構成された「人類史的無意識」といえるものである。

リーガンはそのような、自己のものとも他者のものともいつのものとも区別のつかない無意識下の混沌の中で憑依的な振る舞いをしている。

張込みをするキンダーマン警部がベッドに縛りつけられているはずのリーガンの動く影を見たり、デミアンに母の姿を映し出して見せたりするあの不思議な窓は、意識と無意識の境界面を表している。眠るリーガンの部屋の窓が開いていることは自身の無意識の開放であり、他者の意識の傍受でもあるのだろう。

だとすると、この場合においてメリンとデミアンが行う悪魔祓いの儀式とは、混沌の秩序化に他ならない。それは古くからキリスト教宣教師が行ってきたような、未開地への布教活動に似たものなのかもしれない。

混沌の秩序化とは野性の理性化でもある。映画冒頭で神話的彫像と対峙したメリンは、謂わば秩序と理性の象徴なわけだが、彼が悪魔祓いの儀式という秩序化の半ばで死亡したことにより状況は混沌を極める。

理性を失い激昂しリーガンに掴みかかるデミアンと、それに抵抗するリーガンの揉み合いは、「合体なのだ」「リーガンと?」「お前もさ」という、以前の二人の会話の状況そのものになっている。二人は無意識下の混沌の中で縺れ合っている。

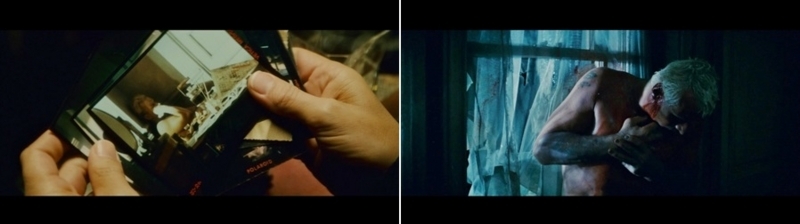

度々登場する聖父子像のコインはリーガンの苦悩に対応するモチーフでありながら、デミアンが身につけている。そしてデミアンの苦悩をリーガンが顕現してみせるといった鏡像的な関係がうかがえることから、二人を一枚のコインの表と裏と捉えることができるだろう。聖父子像のコインの本当の裏側はデミアンの苦悩に対応する聖母子像ではないのか。

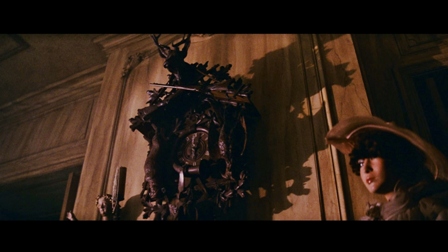

デミアンの夢の中で聖父子像のコインは落下していく。そして走る野良犬をブリッジに、コインと振子時計の振子が繋がれている。ペンダントのモチーフはリーガンとデミアンの苦悩を、ペンダントの落下は無意識への降下を、ペンダント用のチェーンのついたコインと振子時計の振子の形状の相似から、振子の左右は秩序と混沌を表している。

イラク場面での振子時計の停止は、左右に振れていた秩序と混沌のバランスの崩壊であり、共時的時間(時間の隔たりの消失)の象徴として描かれている。

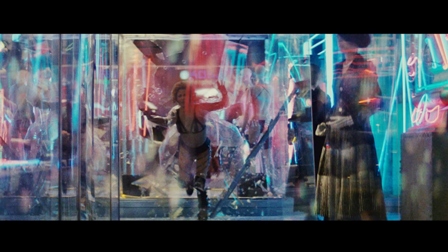

リーガンはデミアンのペンダントを引きちぎり、デミアンは「俺に乗り移れ」と叫ぶ。その叫びの後、デミアンの相貌が邪悪に変化し、彼は再びリーガンに襲い掛かろうとする。その衝動を押さえ込むかのようにデミアンが身体を強張らせると、彼の相貌が元に戻る。その瞬間、目の前の窓ガラスに浮かび上がった母親の姿を見て、デミアンは窓ガラスを突き破って飛び出し、そのまま家の脇道の先にある階段下へと転げ落ちる。

リーガンの手によって聖父子像のペンダントが取られ、夜の窓ガラスという鏡にデミアンは母の姿を見る。この時、それぞれの苦悩を自身の手の内や姿として獲得し、リーガンとデミアンの間にあった混沌が秩序化し始めている。

一瞬理性を取り戻したデミアンは自身の無意識の顕現という、混沌がもたらす恐怖への抵抗であるリーガンへの暴力を思い止まる。そして鏡(夜の窓ガラス)が映し出した混沌を引き受けるかのように、鏡の向こうの無意識へ飛び込んでいく。

このデミアンの行動が無意識の混沌空間だったリーガンの部屋に秩序をもたらす。リーガンの手により聖父子像のモチーフを獲得したことも大きな要因だが、コインの表裏のような一対の関係にあるデミアンの理性による行動が、無意識と意識の境界面(窓)の反転化をもたらしたことにより無意識状態にあったリーガンの部屋は秩序化され、彼女も自身の意識を取り戻す。

混沌の恐怖の中で死を迎えようとしていたデミアンにダイアー神父が駆け寄り告解を授ける。事の顛末を知らないはずのデミアンの友人は、デミアンを混沌の恐怖の中から救おうと、死の間際の友人に儀礼という秩序化を施す。

マクニール母娘の引越しを見送るダイアー神父の手に聖父子像のペンダントが渡される。ダイアー神父はそのペンダントの裏に隠された聖母子像に思い至りデミアンを偲ぶ。そして取り戻した秩序をそっとしておくかのように、クリスの手にペンダントを返す。脇道の先の階段下を見つめるダイアー神父の横顔の奥に、板によって完全に閉ざされたリーガンのかつての部屋の窓が見えている。

ユングに関する超心理学については、こちらの研究報告を参考にしました。

「共時性の意味論」(2003年 田中彰吾)

http://www.kisc.meiji.ac.jp/~metapsi/data/tanaka1.pdf

懐かしがって久々に観てみたら、観ていなかった事に気づきました。

どうも有名な場面や音楽をテレビかなんかで知って、観た気になっていただけのようです。

『犬神家の一族』とかも、実は見てない気がしています。